Explorant les espaces du récit et les formes narratives, l’écriture de Patrick Autréaux ne cesse jamais de nous étonner par sa poésie et sa manière de tisser du lien, travailler la relation. Avec L’instant du toujours il laisse arrimer une douceur mélancolique sensible dans un livre à la force hétérogène et délicate.

⠀

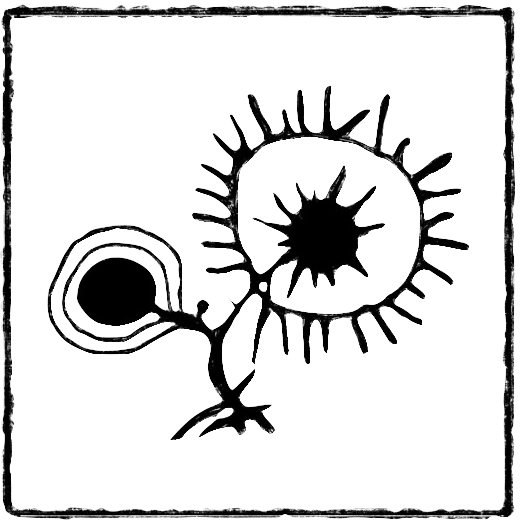

Composé de deux textes, L’instant du toujours et Vous aviez mon coeur – trois fragments – le beau livre est édité par Les éditions du Chemin de fer, accompagné « d’images » d’Alice Gauthier. Aussi, si ce texte est « vu » par l’artiste, c’est qu’elle vient à son tour, s’appuyant sur l’écriture, faire émerger des ombres et des lumières, des fugaces mouvements du récit, en livrant une lecture toute singulière et poétique, et qui touche au-delà puisqu’elle en ouvre les significations à sa manière.

Des textes qui livrent une voix donc, confessions ou témoignages, des histoires d’intimité. Le premier donne la parole à une femme, le second, qui constitue en réalité trois fragments autobiographiques à l’économie individuelle mais qui communiquent poétiquement entre eux, à un homme, et tout porte en germe une potentialité scénique de ces monologues échappés du cœur, de ces confessions mélancoliques : « comme la vie a passé vite » et les amours avec. Des textes donc d’une parole intérieure qui se disperse à l’oreille et avoue ce qui, en nous, subsiste d’une éternité d’avoir été, ce qui se grave encore de moments vécus, de liens, d’attaches. Juste avant, Autréaux publiait, Pussyboy, aux éditions Verdier, qui explorait le corps à corps, les intermittences du moi dans le désir et l’abandon de l’amant et évoquait déjà – thématique forte et fréquente chez l’auteur – le pouvoir de la trace, ce que le passé charge et laisse en nous ou comment demeure une permanence d’anciens émois, amicaux, familiaux ou amoureux. Depuis, le tout récent L’Epoux, déplace d’une nouvelle manière le questionnement du désir amoureux, déplie les fils d’une historicité dans l’amour de l’autre. Les points se relient et jamais ne ferment.

Le premier texte de L’Instant est porté par la voix de cette femme qui parle. Elle dit où le cœur las laisse aller la décharge de l’histoire amoureuse pour s’émanciper de la violence, celle d’une relation toxique, celle d’une passion vécue comme une douleur. Au-delà même de la beauté du texte, ce monologue a ceci de singulier qu’il montre combien souvent les désastres amoureux portent en germe une intuition de leur devenir, combien quelque chose en nous appelle, certes, cet autre qui suscite l’arrière-pays troublé de nos affects, mais combien surtout l’histoire égraine son propre échec à venir, car elle est marquée par le sceau de l’impossible et de la douleur : « Cela reste un mystère pour moi, ce qui pousse à cette contradiction apparente : avoir l’intuition de ce qui va advenir et ne pas tenir compte de ce que l’on pressent. Même pas le nier, aller contre. Savoir, et aussi que ce qu’on sait ne nous servira pas à nous empêcher de faire ce qu’on ne devrait pas. Tout était là au premier soir. »

C’est qu’il faudrait entendre la voix écrite ou intérieure, l’enfant en nous qui craint et résiste, quand bien même l’autre semble répondre à la faille qui nous habite, quand bien même il semble voir ce secret que l’on a chevillé au ventre : « Rester seule. Je voulais n’être qu’avec ce trou. Je tournais en lui. Le bon moment est une claque. »

⠀

Mais si l’autre est voyant, il ne saurait l’être que dans l’élévation de l’humanité en soi, pour la chaleur de l’enfant qui dort en nous, au lieu que vorace : « Je regardais sa langue ouvrir ses lèvres et pointer. C’est ce souvenir qui m’a piégée. »

Car enfin c’est sans doute toujours le désir d’être aimé qui porte au précipice, ce goût singulier de la chute, et la peur de ne pas savoir l’être : « Le plus douloureux, c’est d’insulter l’amour qui demeure en soi pour quelqu’un qu’on n’aime plus. Ce qui rend malheureux, c’est de haïr l’amour. » Monologue-confidence, témoignage cahoté d’un passé qui hante, la voix de cette femme rappelle le besoin de l’amour, sans pathos, mais avec la justesse d’un sentiment qui porte, là où il faudrait conserver la marque de sa propre coïncidence au monde, plutôt que la mémoire fantomatique de l’effroi. Et sans doute est-ce ce que vient lui répondre la voix de l’auteur, dans les trois fragments autobiographiques.

Vous aviez mon cœur affirme dès le départ ce qui le rattache à ce monologue de la femme amoureuse : « Deux fois, j’ai été malheureux d’amour. Au point de vouloir en finir avec la vie. » Autréaux lie à la violence des cœurs celle des corps, en s’appuyant sur l’expérience de la maladie – il a écrit plusieurs récits à ce sujet, notamment dans le cycle qu’ouvre Dans la vallée des larmes – et pense alors conjointement l’expérience de ces « deux catastrophes ». Chacune à sa manière renvoie au vertige du « dépeuplement », de ce qui en soi cède et abandonne, non pas dans la recherche d’un dénuement ou d’une expérience spirituelle propres aux mystiques négatifs, mais dans celle d’un fatum qui nous agite et nous désarme : « quelque chose dans la maladie me semblait plus réel, ou disons d’une plus authentique altérité. La part de tourmente narcissique m’y paraissait circonscrite, moins envahissante. Je traversais une souffrance moins diffractée par le prisme de circonvolutions intimes qui occultaient la poésie noire de la douleur. En revanche, amoureux déçu, j’étais poussé à une lutte intestine, qui me piégeait, me ruinait. » L’amour alors, dans une épreuve similaire à celle de la femme du monologue, a pu parfois rencontrer la violence de cette toxicité manifeste qui réveille en nous le trou de l’enfance, la faillite aussi qu’incarnent les absences. Ce pour quoi l’écriture de Patrick Autréaux cherche à dire les présences qui se croisent en nous. Ce pour quoi cette exploration de la voix en soi, un travail fréquent dans l’œuvre autréalienne en ce qu’il cherche à donner une parole aux présences tout en affinant la sienne propre, au gré des expériences – ce dont témoigne par ailleurs la dimension dramaturgique d’une partie de l’œuvre.

Texte sur l’intemporalité de soi, là où quelque chose vient dire le sens de l’histoire, sans ne jamais sombrer dans l’explication mais lui préférant l’évocation de ce que le présent réveille du passé, de ce que l’intuition dit du vide en nous, de ce qui demeure à dompter encore dans nos désirs d’à-venir et de consolation. Texte où les voix s’acharnent à dire leur présence et leur soif.